十人豆色~とうふのうまみ旅~

vol.25 とうふ旅のひと休み

シンプルだからこそ、繊細な手作業が仕上がりを大きく左右し、作る人の「人となり」や「考え」、その日の「気分」までも、鏡のように映し出すのだと、職人さんは言います。

だから豆腐の魅力は“十人豆色”(じゅうにんといろ)。

作り手の想いあふれる豆腐との出会いを求め、各地の豆腐屋さんを往き来し、見て、聞いて、味わって、感じ取ってきた豆腐の魅力を綴ります。

旅のひと休み

「十人豆色〜とうふのうまみ旅〜」と題して、この連載が始まって約2年。日本各地に足を運び、さまざまな豆腐の作り手との出会いを記してきました。ついこの間まで、縦横無尽に旅ができていたのに、なんだか遠い昔のように懐かしく感じてしまいます。

春の始まりとともに訪れた、「自粛」という名の一時休止。戸惑いや歯痒さはありましたが、あらためて豆腐や豆腐屋さんと向き合う時間がつくれたような気がしています。

今回は、とうふ旅をひと休みし始めてからの日々の暮らしについて、ありのままに綴ります。

手をかけたい時も、抜きたい時も

自粛期間の前半は、外出を極力控えながら独りで過ごしてきました。行動範囲が限られていた状況下で助けてくださったのは、全国の豆腐屋さんです。日持ちが短い豆腐でも、消費量には自信があったので(笑)、週に1度程度の頻度であちこちの豆腐を取り寄せました。

また、大豆から作る油揚げに挑戦したり、豆乳を使った発酵調味料を作ってみたり、おからからスコーンを焼いたりと、自粛期間前にはなかなか手を出せなかったであろう、手間のかかる作業にもチャレンジしてみることができました。

水の代わりに豆乳で仕込んだ塩麹

一方で、どうしても料理をする気力がない時も、豆腐丼や、豆腐を出汁(もちろん、うまだしです!)に浮かべただけの「ゆし豆腐風スープ」で乗り越えました。「豆腐さえあれば、一品は確保できているようなものだ……」という、豆腐が冷蔵庫にあるだけで生まれる安心感。この自粛期間で定着した「オンライン飲み会」用のおつまみにも、豆腐は大活躍です。

とうふ丼

生涯寄り添う救世主

県を跨いだ移動ができるようになってからは、一時的に地元に戻って2歳の甥っ子から91歳の祖母まで4世代・7名で暮らしていました。

一つ屋根の下で賑やかに過ごしながら、夕飯づくりに励んでいたのですが、気ままな一人暮しの場合とは異なり、日々の献立を決めるのに大変苦労しました。好き嫌いが日々変化し偏食しがちな甥っ子、消化の負担がかかるものや食感が固いものを避けたい祖母、満腹感重視の男性陣……。共に暮らす親族の胃袋と心を満足させるべく、試行錯誤の毎日でした。

そんな時の救世主は、やはり、豆腐でした。

喉越しが良く、消化もよく、たんぱく質を補ってくれる豆腐。カサ増しの副材料としても、「クセ」がなく、とろみづけにも使え、食感をふんわり柔らかにしてくれます。

味噌汁はもちろん、ハンバーグや手作りのパン、ポタージュスープなど、ありとあらゆる料理に豆腐を忍ばせるようにしました。豆腐が入っていることを意識しようがしまいが、幼い甥や祖母が豆腐を口にする姿こそ、豆腐は生涯付き合い続けることができる食材である証のように感じました。豆腐入りの味噌汁が大好きな祖母は、「やっぱり豆腐はいいよね〜」とコメントをくれます。

豆腐やおからを練りこんだパン

スーパーには、地元の小さな個人店の出来立ての豆腐が陳列されていました。インターネットで調べても、なかなか情報が出てこないようなローカルな豆腐店の豆腐こそ、その地域に馴染んだ「味」であり、長く支持されてきたことがわかります。

また、地産地消をベースとしながらも、他県の“ゲスト食材”を取り寄せることで、食卓での会話は広がります。普段なかなか目にすることのない食材たちを家族と食べながら、 「ずいぶん分厚い油揚げだね!これはなあに?」「これは◯◯県に昔からある有名な油揚げだよ」と、盛り上がりました。自由に旅行や外食ができなくても、こういった新たな食体験がささやかな楽しみとなりました。

福井の「座布団あげ」と呼ばれるふっくら油揚げ

“おうち時間”を支えてくれた豆腐店

この期間で、普段利用していたショッピングモールや大型スーパーの休業が余儀なくされた地域もあったと思います。皆さんの中にも、食事のスタイルや買い物に出かける時間帯が変わり、ご近所の個人店とのお付き合いが増えた方もいらっしゃるのではないでしょうか。実際に、連絡を取り合っている都内の豆腐屋さんのご主人たちからも、“新規のお客さんが増えた”という嬉しい報告が届きました。営業を持続させるために様々な工夫を凝らされた店頭で、店員さんと交わすわずかなやりとりも、心温まる貴重な時間ですね。

1日でも早く、旅が再開できる日が訪れることを願いつつも、自宅で過ごしながら豆腐をより深く味わう日々を大切にしたいと思います。

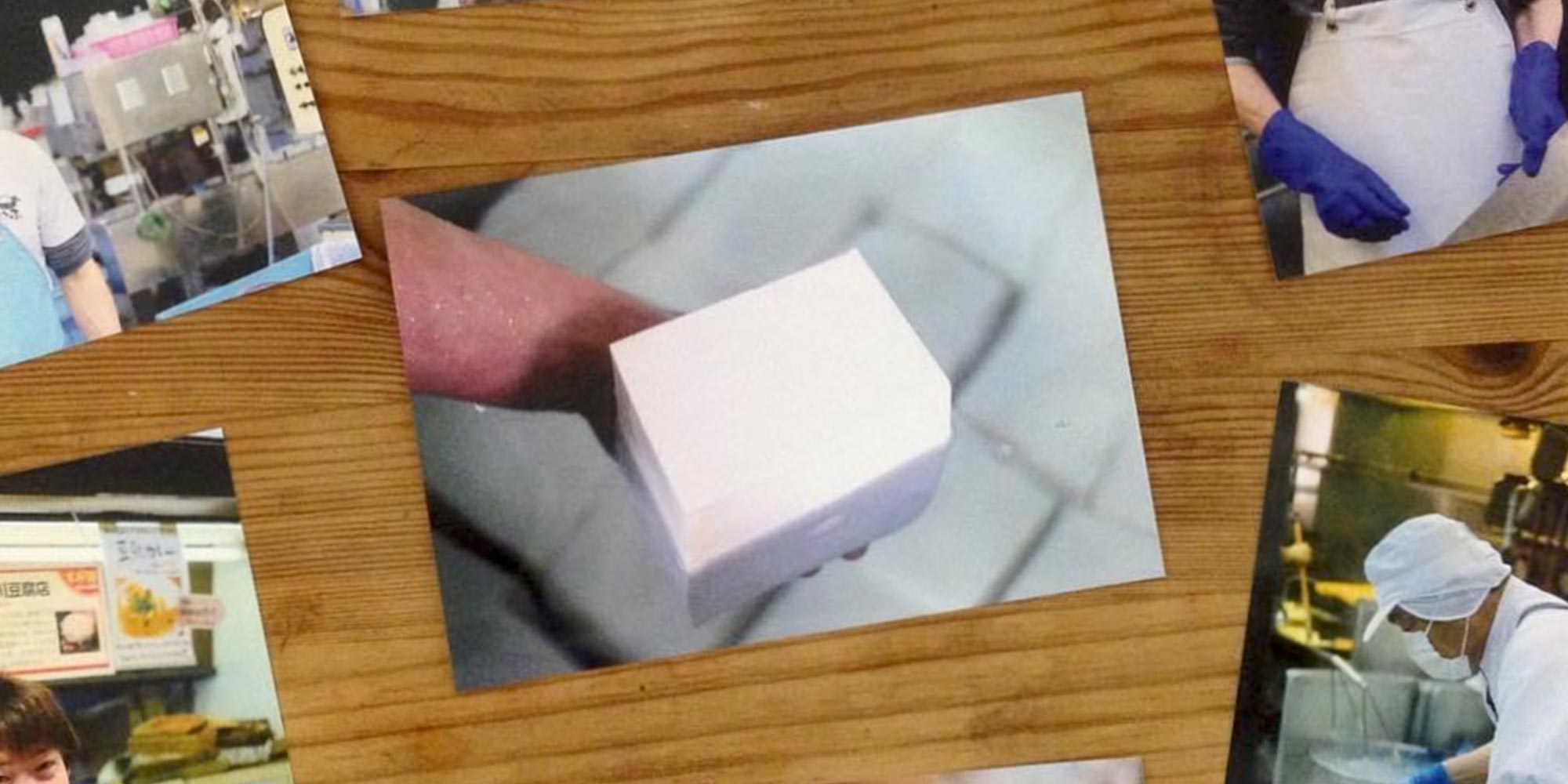

お取り寄せをした京都府東山の西初さんの豆腐セット

工藤詩織 プロフィール

幼少から豆中心の食生活を送り、豆腐はその中心にあり、無類の豆腐好き。外国人に日本語を教える講師を目指して勉強している過程で食文化も一緒に伝えたい と「豆腐マイスター」を取得。国内だけにとどまらず海外でも、手作り豆腐ワークショップや食育イベントを実施して経験を積む。2018年より「往来(おうらい)」をテーマに本格的に活動を開始。豆腐関連のイベント企画・メディア出演などを通して、各地で豆腐文化の啓蒙活動を行っている。

■Facebook:まめちゃんのダイズバーシティ計画!

■Instagram:@tofu_a_day

- 十人豆色~とうふのうまみ旅~

- vol.26 龍神で繋ぐ、るあんの豆腐づくり

- vol.25 とうふ旅のひと休み

- vol.24 受け継がれ進化を続ける「とうふちくわ」

- vol.23 ローテク豆腐と、里山の暮らし

- vol.21 五箇山の歴史を紡ぐ、堅豆腐・後編

- vol.21 五箇山の歴史を紡ぐ、堅豆腐・前編

- vol.20 トコトコと、豆腐に導かれて

- vol.19 「遺されたもの」こそ「価値あるもの」

- vol.18 明日を語らう、豆腐屋たち。

- vol.17 太田の食と人を引き寄せて

- vol.16 大豆畑の「香り」に誘われて

- vol.15 この町で、本当に届けたかったもの

- vol.14 涼やかな「夏の味」を訪ねて

- vol.13 ようこそ、「がんもどき」の世界へ

- vol.12 とうふの都、再発見

- vol.11 らるごが届ける、ひとやすみ。

- vol.10 「四代目」の朝をのぞきに

- vol.9 立春大吉、TOFU Lovers 大集合!

- vol.8 豆腐づくりを支える「機械屋さん」の人情

- vol.7 親子の想いが重なり膨らむ、油揚げ

- vol.6 「ここ」から生まれる「ものがたり」と「ものづくり」

- vol.5 名水とアイデアの湧き出す里

- vol.4 商店街で輝く、大阪の豆腐づくり

- vol.3 運命の豆腐「はらからもめん」

- vol.2 受継がれた郷土の色、「きまぐれ豆腐」

- vol.1「豆の色」は、いろいろ。