十人豆色~とうふのうまみ旅~

vol.24 受け継がれ進化を続ける「とうふちくわ」

シンプルだからこそ、繊細な手作業が仕上がりを大きく左右し、作る人の「人となり」や「考え」、その日の「気分」までも、鏡のように映し出すのだと、職人さんは言います。

だから豆腐の魅力は“十人豆色”(じゅうにんといろ)。

作り手の想いあふれる豆腐との出会いを求め、各地の豆腐屋さんを往き来し、見て、聞いて、味わって、感じ取ってきた豆腐の魅力を綴ります。

ちくわがソウルフード?

ちくわ、ちくわ、ちくわ……。

練り物の一種「ちくわ」が、スーパーの一角を占領しているここは一体どこでしょうか。

正解は、鳥取県鳥取市です。

「ちくわ」の消費量が他県に比べてダントツに多い鳥取県の東部で、庶民の味の代表格、いわばソウルフードとして長年愛されてきたご当地食材があります。

それが今回の主役、「とうふちくわ」です。

「とうふちくわ」とは、名前の通り魚のすり身に木綿豆腐を混ぜ合わせて作られたものです。

色味は豆腐のような乳白色で、一般的な竹輪よりも太く大きく、魚の旨味と大豆の甘みを感じるふっくら柔らかな食感です。おやつ感覚でそのままかじりついたり、切って生姜醤油やわさび醤油をつけたり、シンプルに食べるのが一般的です。価格もお手軽なのが魅力的ですね。

1本ずつ包装されているので、おやつにもぴったり

1本ずつ包装されているので、おやつにもぴったり

この「とうふちくわ」は、なぜ生まれ、日々の食卓に欠かせないものとなっていったのでしょうか。

“とうふ”でも、“ちくわ”でもない、この未知なる「とうふちくわ」の歴史と拡がりを探る旅に出かけました。

キーワードは「質素・倹約」

「とうふちくわ」の歴史は江戸時代にまで遡ります。

当時の鳥取は漁港の開発が遅れ、漁獲高も少なかったことから魚は贅沢品でした。鳥取藩を統治した藩主・池田光仲公は、藩の財政も厳しかったことから、庶民に対して「魚」の代わりに「豆腐」を食べるよう、質素・倹約を促したということです。「豆腐食」を推奨したお殿様が江戸時代にいたとは、勝手ながら親近感が湧いてしまいます!

水揚げされた魚は、水路で現在の鳥取市内の繁華街・元魚町(もとうおまち)の市場へ運ばれました。その町内には豆腐店がいくつもあり、藩主の意向に沿って貴重な魚を無駄にしないよう豆腐を練りこんだ「とうふちくわ」が考案されたのです。山村の多い鳥取県では、田んぼの畔で大豆が栽培され、豆腐の消費量が多かったことから好条件だったようです。

こうして質素・倹約の勧めから生まれた食材「とうふちくわ」は、当時の因幡国(いなばのくに)に区分された鳥取東部を中心に本格的に製造され、日常はもちろん、城下町の神社の祭りや結婚式など「ハレの日」にも食される食材として根付いていきました。

「とうふちくわ」ができるまで

歴史の次は製法です。今回2社の作り手を訪問しました。

まずは、「とうふちくわの里 ちむら」へ。江戸時代末期に元魚町で創業し、150年以上「とうふちくわ」を製造するいわば元祖です。現在は、元魚町から10kmほど離れた自然豊かな河原町へ製造の拠点を移しています。

専務取締役・千村大輔さんに、「とうふちくわ」の豆腐作りの様子を案内していただきました。

「うちは江戸末期・慶応元年から“ちくわ一筋”です。ここに工場を構えたときから豆腐も自家製になりました。豆腐作りに使われる地下水は千代川の伏流水で、水質が非常に清らかな環境です」

美味しいちくわづくりは、水質にもこだわった美味しい豆腐づくりから。水槽には、大きな木綿豆腐が水槽に浮かんでいました。出来上がった豆腐は布に包み重石でじっくり水分を絞り、魚のすり身と練り合わせていきます。

「練り込む豆腐の水分量によって、ちくわの食感も変わってきてしまうので、手触りや舌触りで職人が確認しながら日々調整しています。比率は江戸時代からずっと変わらず、豆腐が7、すり身が3です。塩はちくわの弾力を出すために必要になります」

創業の味を守るための妥協は許されません。

すり身3の割合で練られる生地。写真は前田商店にて撮影。

すり身3の割合で練られる生地。写真は前田商店にて撮影。

工場に併設されているのは2019年にリニューアルオープンしたばかりの直営店。ちくわや、かまぼこ、天ぷらなど、常時80種以上の商品が取り揃えられ、練り物類はもちろん、豆腐に使われる豆乳や伏流水も試飲できます。店内から製造の様子を見学でき、さらには、パスタやお好み焼きなど、「とうふちくわ」を取り入れたユニークなメニューが充実したイートインスペースや、ちくわ作りの体験スペースまで完備しています。まるで「とうふちくわ」のテーマパークのようです。

「ちむら」は伝統を頑なに継承してきただけではなく、鳥取県産の原料や天然素材の調味料を使用しグレードアップさせた究極のとうふちくわや、遊び心を感じさせる幅広いアレンジ商品も生み出してきました。鳥取和牛やトマト、カレー、レモンなど、ショーケースに並ぶちくわのパッケージを眺めているだけでも興味がそそられます。

訪問時の限定商品・レモンちくわ

「質素・倹約」から生まれた「とうふちくわ」の本質を守りつつ、身近でありながらも上質さを感じる食材へと進化させる姿勢を感じました。

「とうふちくわが全国へ普及し他県で製造されるようになったとしても、“とうふちくわの里”はここですよ、と立ち帰れる場所でありたいです」と語る千村さんが印象的でした。

続いて、鳥取砂丘の近くに工場と直営店を構える「前田商店」で、「とうふちくわ」を蒸す工程を見せていただきました。「見る工場・食べる工場・体験できる工場」をキャッチフレーズに、地元の子どもたちや観光客を受け入れてきた100年以上続く老舗です。

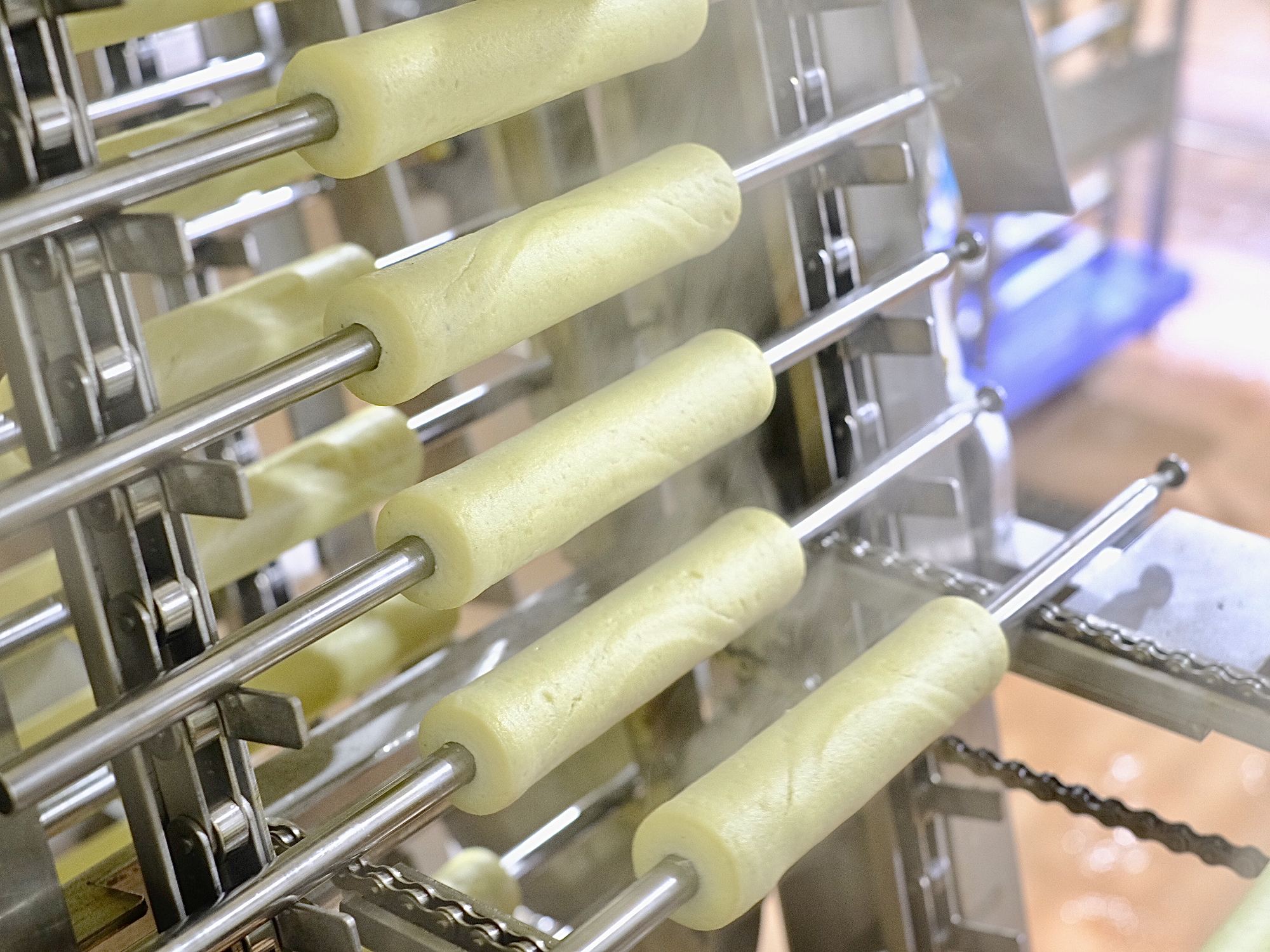

自家製の豆腐とすり身を練り合わせた生地を、直径1cmのアルミ棒に竹輪状に巻きつけて、形を整えていきます。古くは細い竹が使われていたそうです。

「豆腐にコシがないとうまく棒に巻きつかないんです。柔らかすぎるとだら〜んと情けなくなっちゃうんですよ(笑)豆腐だったら食べられるのに竹輪には使えないこともあるんです」と、その調整の難しさを教えてくれたのは専務の前田考子さんです。

「とうふちくわ」のスタンダードはふんわりとした「蒸し」タイプですが、ほんのり香ばしい「焼き」タイプも各社で製造されています。「前田商店」の工場にも、蒸しと焼きそれぞれの機械が並んでいました。

「蒸しタイプのちくわも、生地が生の状態のときに軽く炙るんです。これは焼き色をつけるためではなく、卵白などを使わずにツヤを出すための工程なんですよ」

なるほど、軽く炙ることで表面に綺麗なツヤを出すのですね!「前田商店」では、卵アレルギーの方でも安心して食べられる製法を追求し、給食や病院へも供給しているそうです。

アルミ棒に巻きついたちくわは膨張し過ぎないように時々空気を逃しながら、約40分間かけて90℃で蒸していきます。

「とうふちくわが、あがりましたよ」と前田さん。

蒸しあがったちくわが湯気を帯びながら姿を現し始めました。その肌の艶やかさに驚きました。光沢感の中にも、どこかぬくもりのある綺麗な乳白色のちくわです。

蒸しあがったばかりのむっちりとした温かい「とうふちくわ」は、香りも豊かで噛めば噛むほど魚の旨味と大豆の風味を感じる格別な一本でした。

鳥取とうふちくわ最前線

「工藤さん、ちくわを語りだしたら止まらない、とうふちくわを知り尽くした男性がいるんですよ!」

今回の旅をオーガナイズしてくれた鳥取県庁の職員さんのご紹介でお尋ねしたのは「鳥取とうふちくわ総研(略して、とー総研)」です。

「どうも!はじめまして!よろちくわ!」と、とうふちくわ語で出迎えてくださったのは、所長の植田英樹さんです。

「とー総研」は、「とうふちくわ」を愛し、全世界にむけて情報発信を行う有志の市民団体です。活動内容は、「とうふちくわ」のPRと研究。まちおこしの祭典「B-1グランプリ」への出展や、新作とうふちくわの開発や『とうふちくわ新百珍』なる創作料理全集の制作、最近では、大豆と魚由来の“Wタンパク”を含む健康食材としても注目されている「とうふちくわ」を全国へPRしているそうです。

とうふちくわも“十人豆色”

「同じとうふちくわにも各社かなり個性が有りますよ!ご家庭ごとにお馴染みのちくわが違ったり、個人によって好みも分かれたりするものなんです」

植田さんが差し出してくれたのは、「傾向と対策」と名付けられた資料。各社の「とうふちくわ」の硬さや味わいの違いが分かりやすくマッピングされています。「きめの細かいツルツル美肌」「豆腐を思わせるしっとりした食感」など、ひとつひとつの商品の特徴が簡潔に加えられ、想像以上に奥深い世界が広がっていました。こうした可視化された情報があると、食べ比べる楽しみも増しますね。

せっかくの機会なので、植田さんイチ押しの「とうふちくわ」の食べ方を伺うと、「“あっとろシュウマイ”は絶品ですよ!」と即答。

一口大に切ったとうふちくわの穴にカニカマを詰め、全体を餃子の皮で包んで素揚げしたつまみメニューです。「あっとろ」というのは、鳥取弁で、「ああびっくりした!」という意味のフレーズ「あっとろし」から引用したものです。

なんと、植田さんのご厚意で、こちらを地元の料理店「すし銀」さんに作っていただくことになりました。パリッと揚がった餃子の皮に包まれたとうふちくわがジューシーで、まさに「あっとろし」な美味しさでした!地酒との相性もバッチリ……ということで、旅の締めくくりは「とうふちくわ」フルコースの宴となりました。

鳥取が好きだから

「とうふちくわをキッカケに、鳥取のことをもっと全国へ印象付けたいんですよね!」

ユニークな手法と魅せ方で鳥取の食文化を発信し続ける植田さんの熱意に押され…全世界から入会歓迎とのことだったので、その場で思わず「とー総研」へ入会表明をしてきました!

この旅で「とうふちくわ」を通じて出会った皆さんに共通して言えることは、鳥取への並々ならぬ郷土愛の持ち主ということです。

ちくわ一本に込められた真心と郷土愛に触れ、今回も忘れられぬ旅となりました。

皆さん、「ありがとうふちくわ!」

とうふちくわ君

旅は続きます。

<とうふの里 ちむら>

〒680-1202 鳥取市河原町布袋556

TEL: 0858-76-3333 FAX: 0858-76-3335

http://www.toufuchikuwa.com/

<前田商店 / 味の散歩道まえた>

〒689-0106鳥取県鳥取市福部町海士20-1

TEL:0857-74-3211

http://maeta-shouten.com/

<鳥取とうふちくわ総研>

https://www.tottori.to/chikuwa2/

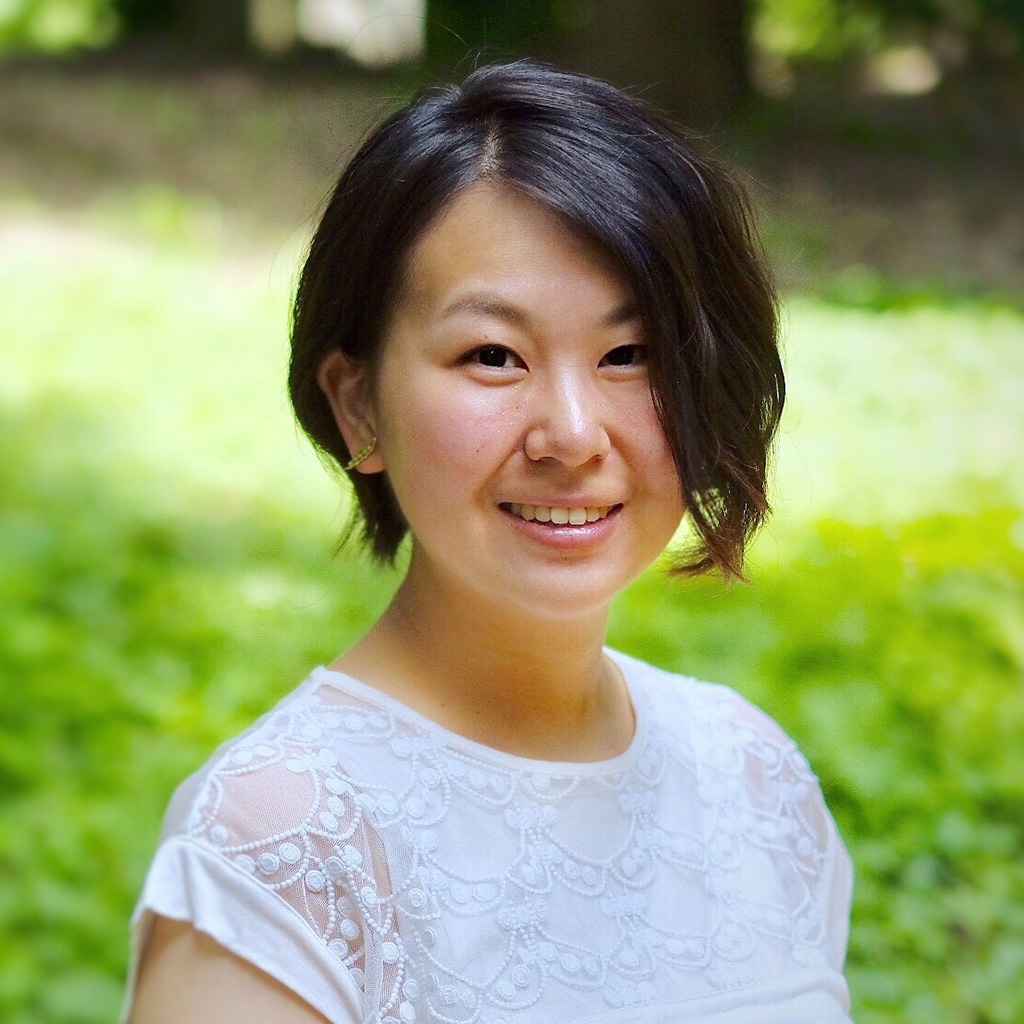

工藤詩織 プロフィール

幼少から豆中心の食生活を送り、豆腐はその中心にあり、無類の豆腐好き。外国人に日本語を教える講師を目指して勉強している過程で食文化も一緒に伝えたい と「豆腐マイスター」を取得。国内だけにとどまらず海外でも、手作り豆腐ワークショップや食育イベントを実施して経験を積む。2018年より「往来(おうらい)」をテーマに本格的に活動を開始。豆腐関連のイベント企画・メディア出演などを通して、各地で豆腐文化の啓蒙活動を行っている。

■Facebook:まめちゃんのダイズバーシティ計画!

■Instagram:@tofu_a_day

- 十人豆色~とうふのうまみ旅~

- vol.26 龍神で繋ぐ、るあんの豆腐づくり

- vol.25 とうふ旅のひと休み

- vol.24 受け継がれ進化を続ける「とうふちくわ」

- vol.23 ローテク豆腐と、里山の暮らし

- vol.21 五箇山の歴史を紡ぐ、堅豆腐・後編

- vol.21 五箇山の歴史を紡ぐ、堅豆腐・前編

- vol.20 トコトコと、豆腐に導かれて

- vol.19 「遺されたもの」こそ「価値あるもの」

- vol.18 明日を語らう、豆腐屋たち。

- vol.17 太田の食と人を引き寄せて

- vol.16 大豆畑の「香り」に誘われて

- vol.15 この町で、本当に届けたかったもの

- vol.14 涼やかな「夏の味」を訪ねて

- vol.13 ようこそ、「がんもどき」の世界へ

- vol.12 とうふの都、再発見

- vol.11 らるごが届ける、ひとやすみ。

- vol.10 「四代目」の朝をのぞきに

- vol.9 立春大吉、TOFU Lovers 大集合!

- vol.8 豆腐づくりを支える「機械屋さん」の人情

- vol.7 親子の想いが重なり膨らむ、油揚げ

- vol.6 「ここ」から生まれる「ものがたり」と「ものづくり」

- vol.5 名水とアイデアの湧き出す里

- vol.4 商店街で輝く、大阪の豆腐づくり

- vol.3 運命の豆腐「はらからもめん」

- vol.2 受継がれた郷土の色、「きまぐれ豆腐」

- vol.1「豆の色」は、いろいろ。