恵みのくにへ。

vol.3 静岡県袋井市・たまごふわふわって何?~お茶とメロンを訪ねる~・後編

たまごふわふわ体験を後にして、続いて訪れたのは、「香りの丘 茶ピア」。

こちらは、春には茶摘み体験ができたり、立派なお茶室で一服のお茶を楽しめたりと、本格的な茶体験ができる施設です。

静岡県はお茶の産地として全国的にも有名ですが、静岡茶に関する最も古い記録は「袋井のお茶」なんだそうです。京都の公家の日記「師守記(もろもりき)」に、南北朝、室町時代(1362年)、袋井市より京都に茶を貢納したという記録も残されているそうですよ!

ここでは、茶葉の「手揉み体験」をさせていただきました。

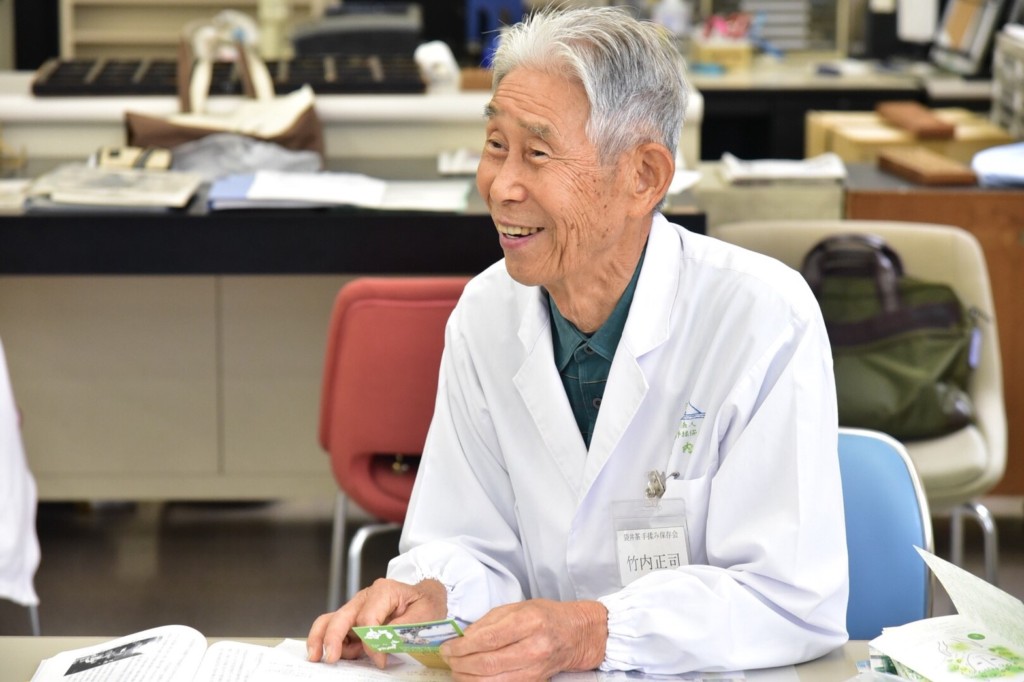

教えてくださったのは、袋井市茶手揉保存会会長の竹内正司さんです。

手揉製茶法はいくつかの工程があり、手先だけでなく全身を使う重労働なので、明治中期以降、次第に機械化されていきました。今は機械による製茶が主流ですが、

「機械の原点は手揉みの技術」と竹内さん。

静岡県内では、貴重な手揉みの技術を無形民俗文化財に指定し、その技術を継承し守っているそうです。

まずは、蒸した茶葉を振るって水分を30%ほど減らす「茶振るい」という工程を体験します。下から加熱されたホイロという台の上で作業をします。

しっとりしていて大きな茶葉を、両手で上下に振って空気に触れさせます。

竹内さんは軽やかにやってみせて下さるんですが、私がやると茶葉がかたまって落ちるだけ…!

ポイントは?と尋ねると「熱・風・力」とのこと。む、難しい!

続いては、茶葉をホイロの上で回転させながら、さらに水分を減らしていく「回転揉み」。

台全体に茶葉を広げて、体の反対側まで大きく腕を伸ばして左右に振りながら茶葉を転がしていく作業です。

これまた、茶葉がぜんぜん思うように転がりません(笑)

「腰を入れて!」とアドバイスをいただいても・・・

あー!腰が痛い!力、体力、相当必要です!

次は、「揉切り」。

両手で茶葉を挟んで手のひらを前後にこすり合わせ茶葉にヨレをつけながら乾かす作業。

竹内さんが揉切りの動きをして両手を広げると、丸い団子状だった茶葉が縦に揃ってるんです!

マジックショーを見ているような感覚でした。ひゃー難しい!

私の体験はここまででしたが、この後、茶葉の形を細長い針状に整える「でんぐり揉み」、さらに茶葉に光沢を出す「こくり」、「乾燥」と作業はまだまだ続き、すべて終わるまでには4~5時間もかかるのだとか!

見てください!こちらが手揉みで作ったお茶です。残念ながら、私が手揉みしたものではありません(笑)

まっすぐ、針状で美しいですよね!このように先を尖らせるのは、人の手にしかできないとても繊細な作業。これが、機械と手の一番の違いなんだそうです。

そしてなんとこの手揉み茶、1キロ4万円もするそうです!

今回、手揉み体験をサポートしてくださった日本茶インストラクターの玉井美根子さんが、手揉み茶を淹れてくださいました。

45℃のお湯(今まで、沸騰してすぐのお湯で淹れていたので衝撃でした!)で、2分半。じっくりじっくり茶葉を開かせます。

「はい。どうぞ。」

と、言っていただいたのですが、お茶の色は黄緑というより、まだまだ透明に近い色。

お湯のまんま?という感じなんですが、香りがお茶!香りが濃い!

飲んでみると・・・うま味!!!!!

苦味、甘味がバランス良く出ているのですが、一番強く感じたのはうま味!

お茶の香りと、うま味が見事に抽出された新たな味の飲み物。

お茶は毎日のように飲んでいるのに、一口飲んで「なんじゃこりゃ~!?」と、叫んでしまいました。

お茶、と言われなかったら昆布茶?だし汁?と聞いていたかもしれません。

まる~い味!初めての味わいでした。

合格点にはまだまだ修行が足りませんが、竹内さんからは「がんばった賞」として、大きなマルをいただきました!うれし~!

竹内さん、玉井さん、ありがとうございました。

お茶を満喫した後は、市のもう一つの特産物「クラウンメロン」の生産者さんを訪ねます。

袋井市のクラウンメロンの歴史は古く、1921年に袋井市にて温室栽培を始めた記録が残っているそうです。90年以上も歴史があるんですね。

贈答品としてお馴染みのマスクメロンの最高峰、クラウンメロン。

美しくて高級なメロンには、生産者さんの愛情と努力が詰まっているはず!

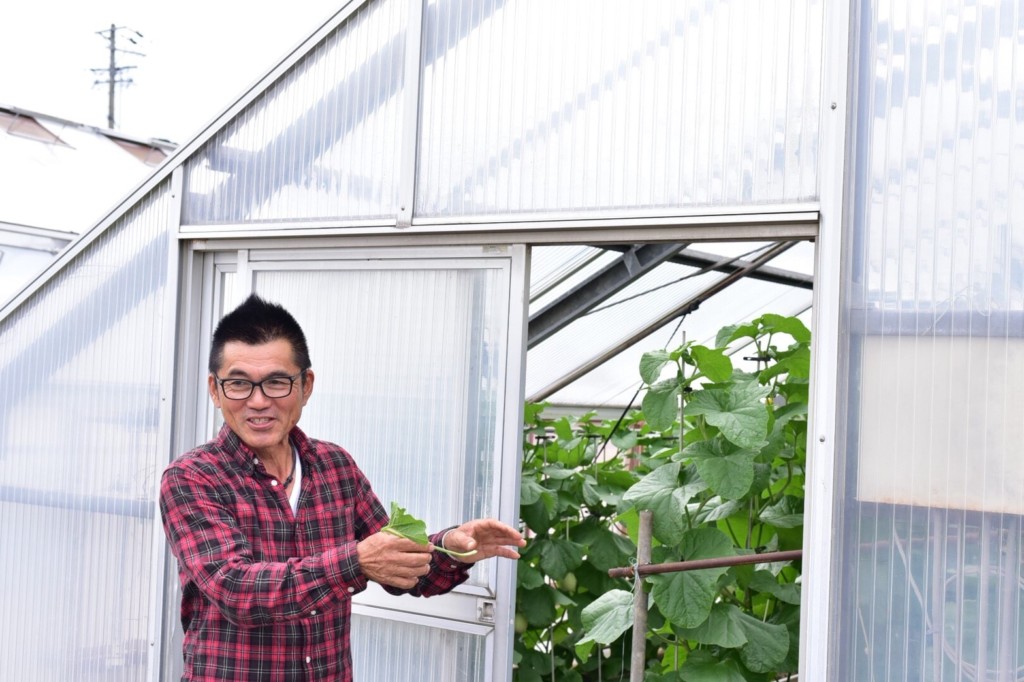

取材にご協力いただいたのは、クラウンメロン生産者の鈴木太久実さんです。

まず、メロンは種を撒いてから約100日で収穫できると聞いてびっくり!

鈴木さんの農園では、苗を植え付けたばかりのハウス、花が付きはじめたハウス、実がついているハウス、収穫間際のハウスと、10棟あるハウスを常にフル稼働させて年間を通してメロンを収穫しているそうです。なんと10日に1度は収穫ができるそうです。

こちらは、苗の植え付けから25日頃のハウス。

葉っぱが大きく育ち、この頃に花芽がついてくるんだそうです。花が開いたら受粉をさせ、3つだけ実をつけさせ、卵大の大きさになったら、一番優れた1玉だけを残します。

「ここで、エースたちが誕生するんです!」

これは「一木一果(いちぼくいっか)」と言い、クラウンメロンならではのこだわりの育て方で、1つのメロンにすべての養分を集中させるのだそうです。

苗を植えてから40日程で、メロンの表面にキズが出てきます。

外側の皮は硬くて伸縮性がないのに、中身が大きくなろうとして割れ目がでてくるのだそう。この段階ではまだキズに立体感はありません。

このときに水が多すぎたりすると割れてしまうこともあるので、水の管理は重要です。今やった水が10日後に効いてくるそうで、天気との闘い、熟練の技が大事になってくるんですね。

メロンにキズができてから約1週間後、キズの上にカサブタのようなものができます。

あの!網目状の綺麗な模様がはっきり出ています。

苗を植えてから60日程のハウス内。

なんと、メロンは黒い帽子をかぶっていました。この帽子は、日に当てないようにして、皮の美白、美肌を守る役目があるそうです。

さらに驚いたのは、皮と網目をさらに美しくする「玉拭き」という作業。軍手をはめた手でクラウンメロンの表面を磨いて、見た目を美しくし磨き上げるそうです。

味は同じでも、見た目で値が変わってくるクラウンメロン。

あの美味しさと美しさは、この手間暇のおかげだったんですね~!

感心していたら、奥様からご褒美が!

これが鈴木さんがお作りになったクラウンメロン!!

見た目の美しさを学んだところでしたが、中の果肉もキラキラ輝いていて、気品あふれる香り!

口に運ぶと上品な甘みと、とろ~んととろけて口いっぱいに広がる果汁!

1滴もこぼさないようにいただきました!幸せ~♪

ちなみに、クラウンメロンには等級があって、価値が高い順番に

「富士」「山」「白」「雪」

と細かい基準で分けられているそうです。最高峰の富士は

「外観・内容、欠点がひとつもない。富士は、その品質基準が非常に厳しいので、1000個に1個あるかないかの大変希少なもの」なんだそうです。

幻の富士!いつか食べてみたいな~!

「うちのクラウンメロンは最高だよ!」の“マル印”で撮影。

鈴木さん、ご家族の皆さん、ありがとうございました。

たまごふわふわの再現。手揉み茶の伝承。最高峰メロンを作るプライド。

控えめだけどすごいことやっている皆さん。

伝統やブランドを守る心意気とふわふわのやさしさの中に、「恵みのくに」を見つけました。

取材でお世話になった皆さん、ありがとうございました。

衣装協力:AIGLE

取材協力:

袋井市観光協会 http://www.fukuroi-kankou.jp/

JA遠州中央 香りの丘 茶ぴあ http://jaenchu.ja-shizuoka.or.jp/business/other/chapia/

静岡県温室農業協同組合クラウンメロン支所 http://www.crown-melon.co.jp/

川瀬良子 プロフィール

静岡県静岡市出身。

タレント、ラジオパーソナリティ。

16歳でモデルデビュー。2010年 NHK 「やさいの時間」の出演をきっかけに、野菜作りや農業への興味が深まり、農業の活性化や農家と消費者を繋ぐ「農縁プロジェクト」を立ち上げる。現在、NHK「趣味の園芸 やさいの時間」TFM&JFN「あぐりずむ」「あぐりずむ WEEKEND」などのパーソナリティとしても活躍。自身のプランター栽培での"つまずき"を元にした書籍「川瀬良子のプランター野菜」発売中。

- 恵みのくにへ。

- vol.11 情熱の完熟いちごを味わう

- vol.10 福岡名物・明太子のおいしさのヒミツ

- vol.9 東京下町・機能美を追求する粋なお箸職人さんを訪ねて

- vol.8 太陽と水の恵みを探しに信州佐久へ・後編

- vol.8 太陽と水の恵みを探しに信州佐久へ・前編

- vol.7 ~夏の味覚「枝豆」産地を訪ねて~

- vol.6 ~世界の野菜が育つ畑へ~

- vol.5 ~天然糸寒天作りを訪ねて~

- vol.4 新潟で郷土料理「のっぺ」体験

- vol.3 静岡県袋井市・たまごふわふわって何?~お茶とメロンを訪ねる~・後編

- vol.3 静岡県袋井市・たまごふわふわって何?・前編

- vol.2 日本最大級の朝市へ・後編

- vol.2 日本最大級の朝市へ・前編

- vol.1 なんにもないから、なんでもある村へ・後編

- vol.1 なんにもないから、なんでもある村へ・前編