ニッポン全国、ヒトつながり。

vol.3「東京都台東区 創業80年、江戸駄菓子の萬年堂・三代目 鈴木真善さん」

日本百貨店の鈴木です。

人繋がりがあればこそ、一つながりにつながっていくご縁。最近日本百貨店は「日本百貨店さかば」という居酒屋をオープンしましたが、そこで毎日繰り広げられる人と人の出会いと化学反応を目にし、“つながり”の大切さを再認識しております。普段出会うはずがない人たちが、日本百貨店さかばという場所を媒介に、出会い、話し、つながり、何かが生まれる。作り手、使い手、売り手の出会いの場を目指す日本百貨店らしく、たくさんの人たちが集まり、何が起こるか、営業している我々でもわからない場所が生まれました。ぜひ皆様も「つながり」にいらしてください。たくさんの仲間たちとお待ちしております。

さて、ニッポン全国、ヒトつながり。3回目は、80年続く老舗・江戸駄菓子問屋のお話し。

駄菓子と聞くとコンビニに並ぶ「う〇い棒」や「蒲焼さん〇郎」など様々なものが頭の中に浮かびます。浅草にお店を持つ萬年堂さんの売る商品は、もう少し世代が前の、いわゆる“駄菓子屋さんで売っていた駄菓子”。「江戸」駄菓子と名前がついていますが、売っているものの大半は東京以外でも一般的なものと思われる、ゼリービーンズや金平糖、おこしやあられなど。現に東京以外で作っているものも多いようです。

その中でひときわ異彩を放つのが、「金花糖」と呼ばれる、招き猫や金魚など、様々な形をした砂糖のお菓子。原料は砂糖と水のみで、水で煮溶かした砂糖を、お菓子の木型に流し込んで形を作り、食紅で色付けして完成。透き通るような白さと、色鮮やかな彩色が印象的です。そのままかじってもただの砂糖なんでおいしくない。(失礼)

このお菓子の真価は、お正月に発揮されます。お祝い事などでいただいた金花糖をお家で飾っておき、毎日愛でる。お正月にみんなが集まるときに、お雑煮に入れるお砂糖の代わりに、この金花糖を入れて料理し、みんなの一年間の幸福を祈る。そういう儀式、作法まで含めて、金花糖なんです。

金花糖は特に東京だけのものではありません。今では全国でほとんど見られなくなりましたが、いまだに北陸地方では、結婚式の引き出物など、縁起物として活用されています。

江戸の金花糖の特徴としては、細工が細かく、サイズも小さい。他の地域と比べて一目瞭然、繊細な造りには、江戸っ子の誇りを感じます。余談ですが、江戸は人口が多かったので、例えば根付のような「実用品」を作るのでも、どうせならかっこいいの作ってやろう、あのやろうには負けねぇぞ。そうやって張り合って、凝って凝って、とんでもない精緻な芸術品のようなものを作り上げてしまう。さぁどうだ、ここまでやったら誰にも作れないだろう。需要と供給のバランスもさることながら、そうやって職人技を極めたことが、皮肉にも後継者不足という現実につながっているのだと感じています。

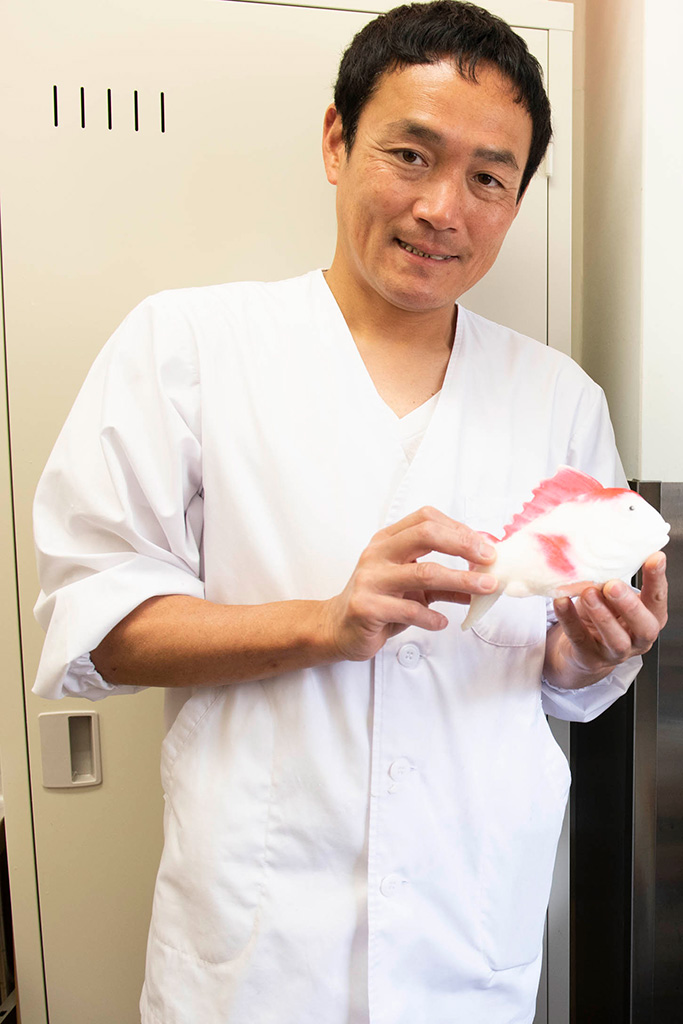

80年続く萬年堂さんは、長年職人さんたちからこの金花糖を仕入れて、販売していましたが、ここでも状況はおなじ、徐々に職人さんたちが減っていき、作れる人がいなくなってしまった。三代目の真善さんは、ある職人さんが“お菓子の木型は全部廃棄する”という話を聞いて、居てもたってもいられなくなり、“じゃあ俺が作る!”。

木型の精巧な彫り

東京ならではのユニークな型

そこからは悪戦苦闘。6年ほど前でしたでしょうか、真善さんが型を引継ぎ、自宅のそばに工房を作って、作業をし始めた頃から存じ上げていますが、うまく作れない、できたと思ったら次はまた失敗。そんなことを繰り返している毎日だと、さっぱりした笑顔で話してくださったことを覚えています。

普段は穏やかな笑顔の真善さんですが、こと金花糖のこととなると、ガラッと表情が変わり、まさに頑固職人。作業風景も何度か見させていただきましたが、ピリッと空気が張り詰めて、一つ一つの作業の細部にまで気持ちが込められていることが、傍から見ていても感じられました。そんな真善さんですが、長くお付き合いさせていただくうちに徐々に打ち解けまして、当社の横浜・たまプラーザの店舗(日本百貨店てらす)にて、子供たちに「金花糖 絵付け体験」をしてくださったことがありましたが、その時はうれしくてうれしくて。思わず一緒に店番やってしまいました。

型

型 砂糖を溶かす

砂糖を溶かす 型は2枚で1セット

型は2枚で1セット 型に砂糖を流し込む

型に砂糖を流し込む 型を開く

型を開く 一安心の真善さん

一安心の真善さん 出来上がり

出来上がり 彩色後

彩色後

そうは言っても、金花糖、そんなに売れるものではありません。まず皆様もお買い上げになったことはないかと思います。私も真善さんに出会うまでは知らなかった。江戸駄菓子のシンボリックな存在として、継続していくことは大事ですが、ボリュームを売る他のお菓子をしっかり売っていかないと、萬年堂自体の継続にも関わります。

幸い私どもは“人の目につくところ”にお店を持っておりますので、店舗に並べて販売し始めました。味はうまいし、なんか懐かしい感じもするから売れるんじゃないかな。淡い期待で始めたのですが、思ったほど売れません。売る場所を変えたり、扱う品目を変えたりしてもそれほど大きな変化はありませんでした。スタッフのイワイが一言、“ちょっと高いんですよ。”手間暇かかる昔ながらの駄菓子なので、この程度の値段はしょうがない、と、売り手の論理で店に並べてしまったのですが、お客さんから「高い」という声が聞かれると。

真善さんともじっくり話し合いました。値段をこなれたものにするにはいくつか方法があります。安いものと混ぜ合わせてボリュームを維持しながら全体の値段を下げる。ボリューム自体を減らして小さいパッケージにするという案もありました。でもこのくらいの量は食べてほしい、また手間を考えると一個当たりの単価をそこまで下げたくない。作り手の意見もたくさん出てきます。

最終的に私たちがたどり着いたのは、「値段も質もキープして、江戸駄菓子を、多少高くても売れる“ギフト向け”の商材にしてしまおう!」ということ。

ポンピン堂の大野さん。香港での実演販売

さっそく取り掛かったのがパッケージ変更。パッケージは私が10年来信頼を寄せている、こちらも頑固な職人・ポンピン堂(東京・台東区)大野さんに相談しました。江戸型染工房のポンピン堂を主宰する大野さんは私と同い年ですが、尻軽な私と比べると全く正反対、じっくり考え、一つ一つ将棋の駒を進めるように、行きつ戻りつ、物事にあたります。楽しく、とにかくやってみよう!ダメだったら戻ればいいじゃない!が私のスタンスですが、時にたしなめられることもあります(笑)。

同じ台東区の職人つながり、きっと気も合うんじゃないかという私の勝手な思い込みで二人をつなぎ、駄菓子をギフトに昇華するにはどんなパッケージがいいか、作り手サイドとしてもそんなに手間がかからずに行える方法はないか、売り手としてはぱっと見目立たないと店舗でギフトとしてはお勧めしにくい。

そんな議論と試作を積み重ねて、ようやく出来上がった“萬年堂×日本百貨店”オリジナルパッケージ。デザインを変えただけではなく、3つセットに袋に詰めるとそのまま贈り物になる。店舗でも好評です。

地域産品を扱っていますと、なんでもかんでもカッコイイデザインに変えれば売れるんだ、というような風潮も無くはない昨今ですが、そうではなくて、目的に応じて必要であればパッケージを変更する。そんな自然な流れでできたからこそ、“ギフト向け”という当初の方針に沿ったスタイルを提案できる形になりました。

真善さんと大野さんという組み合わせもまた良かったです。日本百貨店を媒介としてつながった二人、今後はこのつながりを活かして、日本百貨店以外のフィールドでもコラボ商品の展開などをしてくださるといいなと期待しております。

伝統を守る。そうは言っても、生業として成り立たないと、続けていくことはできません。伝統を守るという“やりたいこと”のために、ヒト同士がつながり、知恵を絞って、続けることができる環境を作っていく。そんな積み重ねが、今のモノヅクリを次代につなげていくことになるのだと思っています。

鈴木正晴さん プロフィール

株式会社日本百貨店 代表取締役社長

日本百貨店 ディレクター兼バイヤー

群馬県桐生市 PR大使

1975年神奈川県生まれ。1997年東京大学教育学部卒業後、伊藤忠商事㈱に入社。アパレル関連の部門で、素材、生産から小売部門まで幅広く担当。その後、ブランドマーケティング事業部にて、各種国内外のブランディングの仕事に携わる。海外とのやり取りを日々行う中で、逆に日本国内の商品および文化の価値を再認識。国内の“モノづくり”文化に根差したすぐれものをより広いマーケットに広める一助となりたいと考え、2006年3月伊藤忠商事を退社。同年4月に株式会社コンタンを立ち上げ、made in JAPAN商品の海外輸出、国内外のブランドのブランディング業務を行う。

2010年12月には東京・御徒町に、「日本百貨店」をオープン。2013年9月に吉祥寺、2014年3月にたまぷらーざ、同年7月に池袋、2016年3月に横浜赤レンガ倉庫に出店。また2013年6月には食品専門の「しょくひんかん」を秋葉原にオープン。食・雑貨・衣料雑貨など、全国から様々なこだわりの商材を集め、作り手と使い手の出会いの場を創出し続ける。

直営店7店舗に加え、店舗コンセプトのプランニングや出店サポートの業務や、全国各地の小売店に“日本のスグレモノ”の卸販売も行う。著書に「日本百貨店」(飛鳥新社)、「ものづくり『おもいやり』マーケティング」(実業之日本社)がある。

- ニッポン全国、ヒトつながり。

- 最終回「東京・京橋 会員制のカレー屋さん?」

- vol.5「広島県広島市 ビールと通行人A ビールスタンド重富 重富寛さん」

- vol.4「和歌山県みなべ町 梅農家の作る梅酒・有本農園 有本陽平さん」

- vol.3「東京都台東区 創業80年、江戸駄菓子の萬年堂・三代目 鈴木真善さん」

- vol.2「福岡県朝倉市・廣久葛本舗 十代目 高木久助さんとあさくら観光協会 里川径一さん」後編

- vol.2「福岡県朝倉市・廣久葛本舗 十代目 高木久助さんとあさくら観光協会 里川径一さん」前編

- vol.1「香川県丸亀市・則包商店三代目 則包夫妻とOIKAZE 相原さん」後編

- vol.1「香川県丸亀市・則包商店三代目 則包夫妻とOIKAZE 相原さん」前編